細川周平著『サッカー狂い~時間・球体・ゴール』(1989年初版)。絶賛的なレビューがあちらこちらで目立つが、当ブログは以前からこの本にどうしても納得いかない点があり、Amazonにかなり否定的なレビューを書いた。

それはいちど採用され、しばらくの間、掲載されていた。その内容は、当ブログで公開した者とだいたい同じである。

- 参照:そんなに名著か? あのサッカー本(2)細川周平『サッカー狂い』(2022年12月03日)https://gazinsai.blog.jp/archives/47935544.html

ところが、それはいつの間にか、何の通知もなく削除されていた。

そこで先日、表現を変えて少しマイルドにして(?)再投稿を試みた。以下は、その文章である。

*・゜゚・*:.。..。.:*・゜

サッカー本の歴史的名著とまで言われる『サッカー狂い』のもうひとつの顔

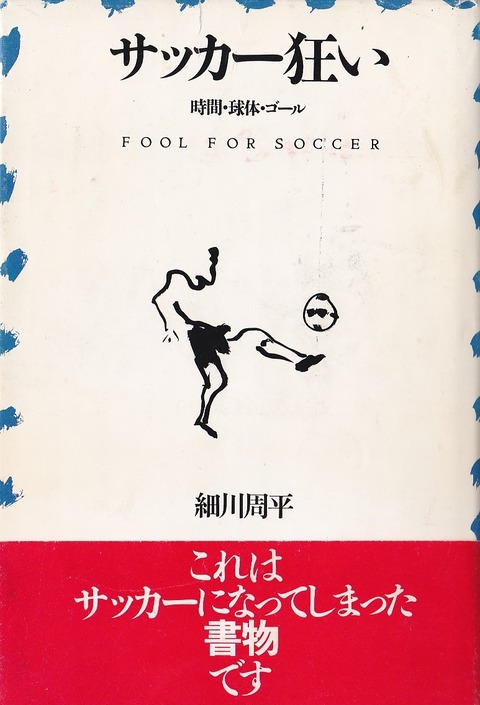

細川周平著『サッカー狂い』の初版は1989年(写真参照)。ドゥルーズ=ガタリをはじめとした晦渋なフランス現代思想を引用・援用しつつ、「サッカーそのもの」の美やサッカーへの愛を語った歴史的「名著」としてきわめて高い評価を得てきた。

これが『サッカー狂い』の【表の顔】である。しかし、この本には【裏の顔】がある。それは……。

……フランス現代思想のような思想に没入し、特定の対象(サッカーなど)に耽溺するようになると、その対象の外にあるものは強迫的に憎むようになる。著者が考える「サッカーならざるもの」を徹底的に悪罵するのだ。

例えば、野球、ラグビー、アメリカンフットボール(著者は蔑称のように「アメラグ」=アメリカンラグビーの略=と呼ぶ)といった他の球技スポーツへの誹謗である。

また、著者が考える「サッカーならざるもの」への憎しみは、同じサッカーの中にも及ぶ。ドイツのサッカーを勝利至上主義の権化、あるいは「愚鈍なサッカー」として執拗に中傷し出したのも『サッカー狂い』からの風潮である。

さらに、著者の憎しみの矛先は、Jリーグ以前のまだ「冬の時代」(1970年代初めから1990年代初めの約20年間)だった日本サッカーにも及ぶ。

とにかく、折に触れては日本のサッカーを執拗なまでに貶し、卑下する。著者曰く「サッカーを愛すれば愛するほど,ぼくは日本から遠ざかっていく気がする.サッカーはもしかすると反日本的な競技なのかもしれない」。

まるで、そのように断定することが、自身のサッカー観の確かさやサッカーへの批評精神を誇示することであるかのように……である。

これらはいずれも読むに堪えない。

この本には、日本のサッカーファンの良くないところも表出しているのである。

『サッカー狂い』を賛美するサッカーファンは、しかし「この本は知的に高尚で深遠であるはず」「自分は頭が悪いとは思われたくない」と自らを強迫しているので、こうした点に触れたがらない。

その上で、この本を一面的に肯定してきた。

実際には『サッカー狂い』という本には【表の顔】と【裏の顔】があり、そこを心得て読まないと、真面目なサッカーファンや読者は面食らうだろう。

*・゜゚・*:.。..。.:*・゜

[PC版は【続きを読む】に進む]

続きを読む