前回のおさらい~文春ナンバー,噂の真相,武田徹氏

文春ナンバーの「ナルシズム」を『噂の真相』で再現しただけ

……一面的な絶賛だけでは、読者は文春ナンバーへのリテラシーが身に付かない。『噂の真相』は文春ナンバーのレビュー筆者の人選を誤ったし、匿名の文春ナンバーのレビュー筆者は、文春ナンバーの「ナルシズム,内輪ウケ」の文化を『別冊 噂の真相 日本の雑誌』〔1990年〕で再現しただけである。ところで、この匿名の文春ナンバーのレビュー筆者の正体は誰だろうか?当ブログは、当時、文春ナンバーで書評・ブックガイドのコラムを担当していた武田徹(たけだ・とおる)氏(ジャーナリスト,評論家,メディア学)ではないかと邪推している。さしたる根拠はないが、文体でそのように想像している。間違っていたらゴメンナサイ……だが、武田徹氏は、その文春ナンバーで日本の野球、日本のスポーツに関しておかしなことを書いていたので、いずれ取り上げたい。乞うご期待。

……と、いうわけで、1990年代前後に武田徹氏が担当していた文春ナンバーの書評・ブックガイドであるが、これには時々おかしなレビューが載っていた。

『アメリカ野球珍事件珍記録大全』と武田徹氏のレビューの不可解

今回採り上げるのは、ブルース・ナッシュ,アラン・ズーロ著/岡山徹訳,小林信也解説の『アメリカ野球珍事件珍記録大全』(東京書籍,1991年)である。むろん、この本には何の罪もない。それどころかアメリカ野球の良書である。

アメリカ野球珍事件珍記録大全(シリーズ・ザ・スポーツノンフィクション)-1991/3/1

これが大リーグだ! インチキバットに野球生命をかけたバッター、登板日に蒸発してビー玉遊びをする投手、あんまり弱いので選手に催眠術をかけて勝たせようとしたチーム(それでも勝てなかった)、どうしても勝てないので監督のかわりに観客の多数決で進めた試合(それでも勝てなかった)、打者の写真にぶつけて練習するピッチャー、マウンドから絶対に降りようとしないピッチャー(だけど勝手に降りてしまうこともある)、頭にきてユニフォームを燃やしてしまった選手。あまりにもしみったれで、ヘタで、みじめで、けれど最高に素敵な男たち。ディマジオ、マントル、ルースら大スターの知られざる素顔。観客、球場、グラウンド・キーパー、はては動物たちまで総登場。

問題なのは、文春ナンバー1991年4月20日号(265号)に掲載された、武田徹氏のレビューである。

大リーグ、不名誉な殿堂オンパレード

文●武田徹TVのプロ野球ニュースの定番人気コーナーにいわゆる「珍プレー集」がある。常軌を逸したエラーシーンを編集、集中的に視聴者に見せて嘲笑〔←笑いではなく嘲笑,この単語の選択には武田徹氏の悪意を感じる〕を誘う企画である。確かに何度見ても噴き出してしまう内容である。しかし文字業者として悔しいのは、その面白味があくまで画像情報だということ。〔…〕珍プレーの殆どは一瞬の映像として見て面白いものばかりなのだ。しかしその点、さすがに大リーグは進んでいた。こんな本まで生んでしまったのだ。『アメリカ野球珍事件珍記録大全』は〔…中略〕。エラーに人間臭い事情があり、会話に機転がきいたウィットがある。だから文字にしても楽しめる。その点、日本野球ではエラーはユーモアやウィットはなく単なるミスだけだから動き自体を笑うだけだ。大リーグの珍プレーはコメディの面白さで、日本の珍プレーはサルが木から落ちるおかしさ……。いやいやそこまでは言うまい。ロバート・ホワイティング氏の指摘するごとく、日米の野球の絶対差異を痛感させられる一冊である。

なぜ、アメリカ野球の本をレビューするのに、いちいち日本の野球を引き合いに出して、コレをクサさないといけなかったのか? なぜ、もとの本とは無関係のロバート・ホワイティング氏の名前が出てきたのか? なぜ、「日米の野球の絶対差異」などという方向に話が飛躍していったのか?

「日米の野球の絶対差異」を煽っていた日本のスポーツ論壇

気になったので、当ブログは、ある時『アメリカ野球珍事件珍記録大全』の現物に目を通してみた。すると、どうです! 開けてビックリ玉手箱! 岡山徹氏の訳文(本文)にも、小林信也氏の巻末解説にも、ことさらに「日米の野球の絶対差異」をイメージさせたり、強調させたりということは書いていない! そんな意図など無かったのである。

武田徹氏は、わざわざ『アメリカ野球珍事件珍記録大全』本来の魅力を歪曲して伝えたのである。

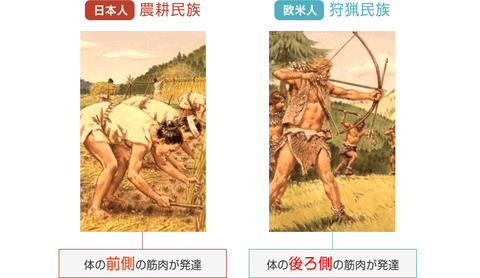

しかし一方、当時、1980年後半から1991年前半にかけて、文化的な面をも含めた「日米の野球の絶対差異」をことさらに強調してみせることが、日本のスポーツ論壇のしゃれた言い回しであり、流行りでもあった。

アメリカ野球、大リーグ=メジャーリーグベースボール(MLB)はとにかく無条件に素晴らしく、日本野球(NPB,高校野球など)はとにかく無条件に低劣だとされていた。

武田徹氏は、その流行に乗っかったのである。

この風潮を煽ったのは、たしかにロバート・ホワイティング氏、そして、その「相棒」ともいえるスポーツライター・玉木正之氏である(その歴史的な主な展開については,次のリンク先を参照)。

そういえば、前掲の『別冊 噂の真相 日本の雑誌』では、何もかも愚劣な日本のスポーツ界にあって、まるで文春ナンバーにだけは「スポーツの本質を語る良心の泉」である……かのような絶賛を匿名のレビュワーは書いていた。また、その匿名のレビュワーは、その「スポーツの本質」がいかなるものであるかを知るには、たとえば玉木正之の諸論考をぜひとも参照していただきたい……などと書いていた。

アメリカ野球の良書『アメリカ野球珍事件珍記録大全』を紹介した武田徹氏の書評・ブックガイドで、まるで関係のない、玉木正之氏とロバート・ホワイティング氏が煽った「日米の野球の絶対差異」を蛇足していた。

玉木正之氏への評価が高いという点も、『別冊 噂の真相 日本の雑誌』の文春ナンバーの匿名レビュワーと武田徹氏の共通点がある。おそらく「2人」は同一人物だろう。

本当は「ジョークの羅列」だった「日米の野球の絶対差異」

ところが、この「日米の野球の絶対差異」は、嘘やら誇張やら偏向やらであることが分かってきた。日本のテレビ(主にNHKの衛星波)でメジャーリーグの野球が日本にも頻繁に放送されるようになったことや、日本人野球選手がメジャーリーグでも活躍するようになったことで、アメリカのリアルな野球事情が日本人にもより分かるようになったこと。

また、日本でもサッカー人気が台頭して、アメリカ・メジャーリーグ以外の「世界」のスポーツの在り方や文化、習慣が日本人にも知られるようになったこと……などが理由である(その詳しい経緯は次のリンク先を参照)。

特に、玉木正之氏とロバート・ホワイティング氏が書いた「日米の野球の絶対差異」の集大成である『ベースボールと野球道』(1991年,前掲)の内容については、在米のスポーツライター・梅田香子(うめだ・ようこ)氏が『イチロー・ルール』(2001年)の中で「ジョークの羅列」としか取れないほど事実と反している……と喝破している。

野球やスポーツ関連の著作も数多く手がけているルポライターの岡邦行氏もまた、『ベースボールと野球道』の内容に問題あることを指して、著者のひとり・玉木正之氏のことを「このウソツキ野郎め!」と辛辣に批判している。

「日米の野球の絶対差異」を象徴する、あの当時さんざん使われた「日本の野球とアメリカのベースボールは違うスポーツである」という命題がある(次の写真の「帯」を参照)。

【『和をもって日本となす』の表紙と帯】

しかし、当然のことながら、同じBaseballというスポーツだからこそ、「日本の野球」と「アメリカのベースボール」は俗流比較文化論(日本人論,日本文化論)のネタになりうるのであって、そんなものは所詮は言葉遊びでしかない。

にっぽん野球珍事件珍記録抄

日本のプロ野球界に、珍事件珍記録の類がないかというと、そんなことは全くない。例えば……。

……プロ野球生涯記録、出場通算1試合。初打席初本塁打を放つも、以後再び打席に立つことも試合に出ることもなかったため、通算打率10割・通算長打率40割・通算OPS5.000という、稀有の記録を有する塩瀬盛道選手。

……あるいは珍名プロ野球選手の代表、一言多十(ひとこと・たじゅう)選手。

両者とも、プロ野球選手としてはもうひとつだったが、(ウィキペディア日本語版の記述を信じる限り)けっして泡沫の野球人生ではなく、アマチュア野球界もふくめると、ひとかどの野球人であったことは、さらなる驚きである。

……プロ野球人生唯一のヒットが「2度のセーフティーバントを失敗した後のボテボテのショートゴロが,前夜来の雨で柔らかくなっていたグラウンドのおかげでヒットになったもの」であるが、それが巨人軍の大投手・別所毅彦の完全試合を阻止するヒットになってしまった神崎安隆選手。

……「あと1人アウトでノーヒットノーラン達成というところで,ヒットを打たれて快挙を逃した試合」を2年連続で2度も演じた。あるいは「毎回奪三振で完投しつつ敗戦投手」という珍記録の持ち主、仁科時成選手。

……この他、長嶋茂雄や榎本喜八といった珍事件の類の逸話に事欠かない野球人がいる。

以上の話は、すべて「日米の野球の絶対差異」や「野球とベースボールの違い」をさんざん煽ってきた、あの(面白いスポーツライターだった頃の)玉木正之氏の著作『プロ野球の友』や『プロ野球大事典』から採集した。

要するに、珍事件珍記録を集中的に採集してパッケージにした『アメリカ野球珍事件珍記録大全』のようなコンテンツが日本になかっただけであって、宇佐美徹也氏や玉木正之氏のように野球ジャーナリズムの中には、こうした逸話を紹介した人はいるのである。

宇佐美徹也氏や玉木正之氏よりもう一代前の、野球ファン・野球評論でも有名だった鈴木武樹氏(すずき・たけじゅ,ドイツ文学者,故人)も、何かやっていたかもしれない。

こういう本が日本の野球にもあったら楽しいのにねぇ……と書けばいいものを、武田徹氏は無理やり日本野球を貶したのであった。

一方、アメリカ合衆国(米国)にも『アメリカン・ブルーパーズ』という映画がある。

これは要するに野球を含めたアメリカンスポーツの「珍プレー集」であって、真剣勝負の中で、あられもなく生じたBlooper(大失敗,どじ,転じて珍プレー)から笑いを誘うという企画は、日本もアメリカも変わらない。

東京書籍『ニッポン野球珍事件珍記録大全』を刊行する

『アメリカ野球珍事件珍記録大全』の版元・東京書籍は、12年経って、ノンフィクション作家・スポーツライターの織田淳太郎氏を執筆者に『ニッポン野球珍事件珍記録大全』という本を刊行した。

ニッポン野球珍事件珍記録大全

自分の名前を忘れていたあの監督、トイレに行きたいばかりに早く試合を終わらせようとした審判、呪われた球団など、知られざる「ホントにこんなことあったの!?」という話題満載の決定版。

- 超自然編~エスパー・シールをもう一枚

- 天国と地獄編~二死から何かが起こる

- 生理現象編~試合を早く終らせようとした審判

- 野球人語編~僕は長嶋シゲル

- ファイト!編~「打者にあたるまで投げろ」

- 野球はゲイジュツだ!編~そこまでしなくても

- グランドの困った方々編~試合に来るだけめっけもん

- 大漁編~多けりゃいいってもんじゃないぞ!?

- ベースボール・イズ・マネー編~長嶋の身代金

- 番記者編~三日やったらもう充分

版元は同じだから、この書名はパクリではなくオマージュである。いずれにせよ、東京書籍には「日米の野球の絶対差異」を煽ろうという意図は、実はコレッポッチもなかったのだ。

文春ナンバーで書評・ブックガイドを担当していた武田徹氏は、比較の対象にならないモノ同士を比較して、無駄に日本の野球を卑しめ、もとの本『アメリカ野球珍事件珍記録大全』まで卑しめたのである。

(了)

続きを読む